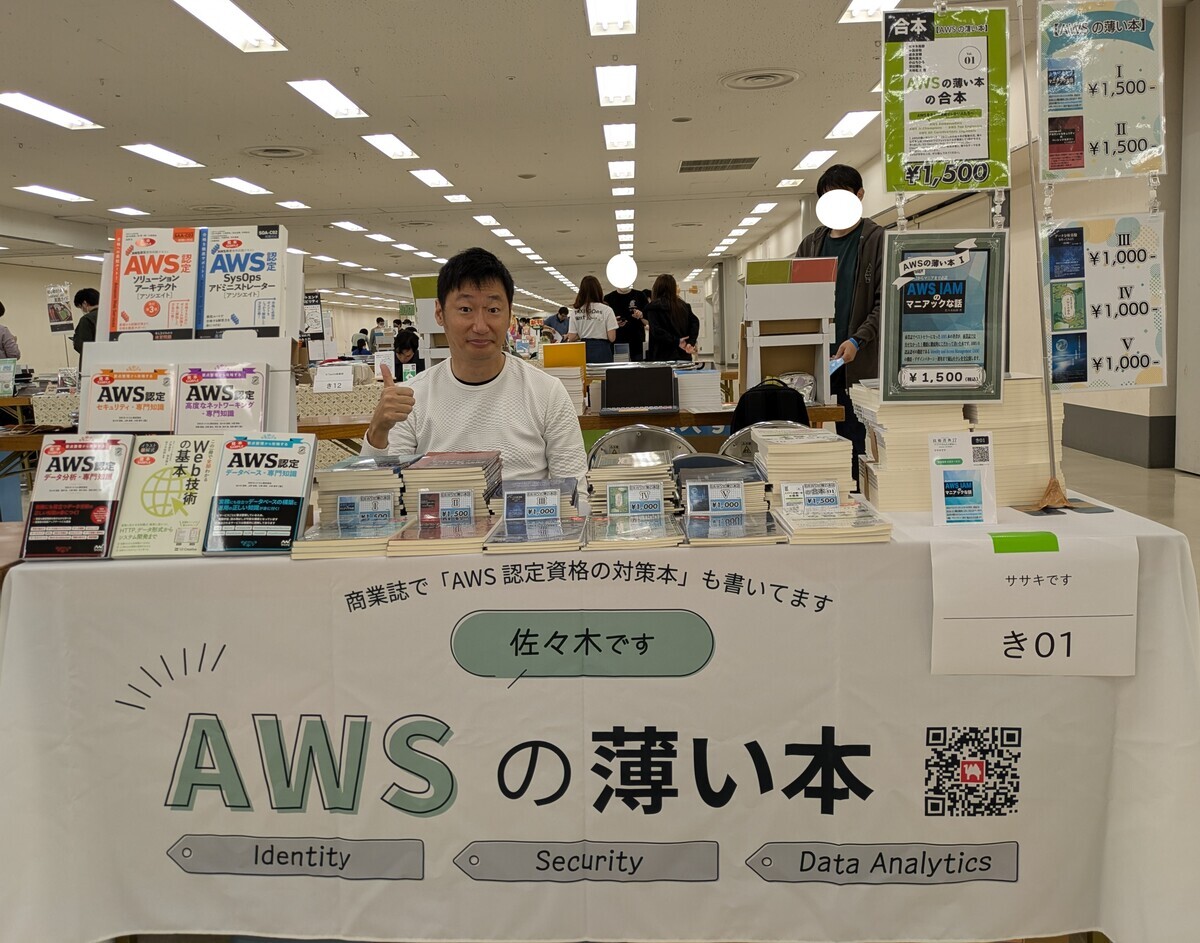

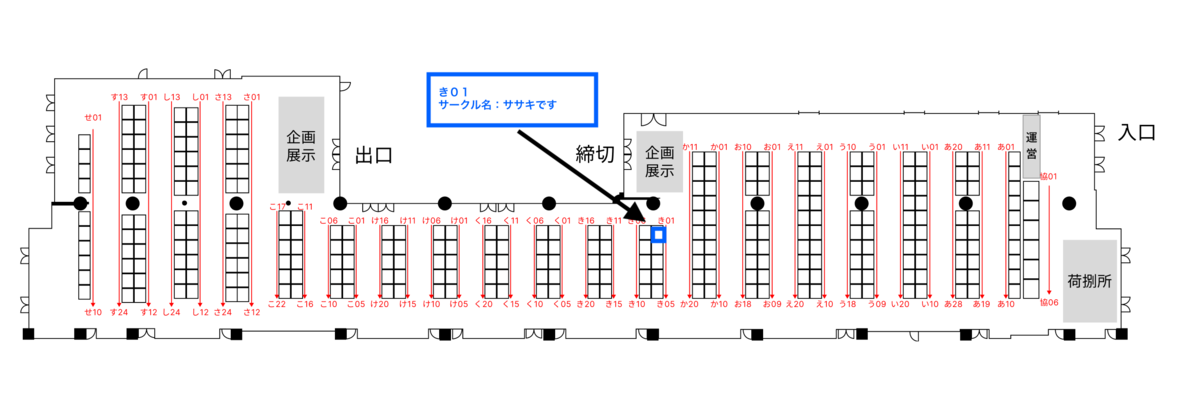

2025年6月1日に池袋サンシャインシティで開催された技術書典18 オフライン開催にブース出展してきました。今回は、自身の新刊と会社の同僚3人が書いた委託本を引っ提げての参加です

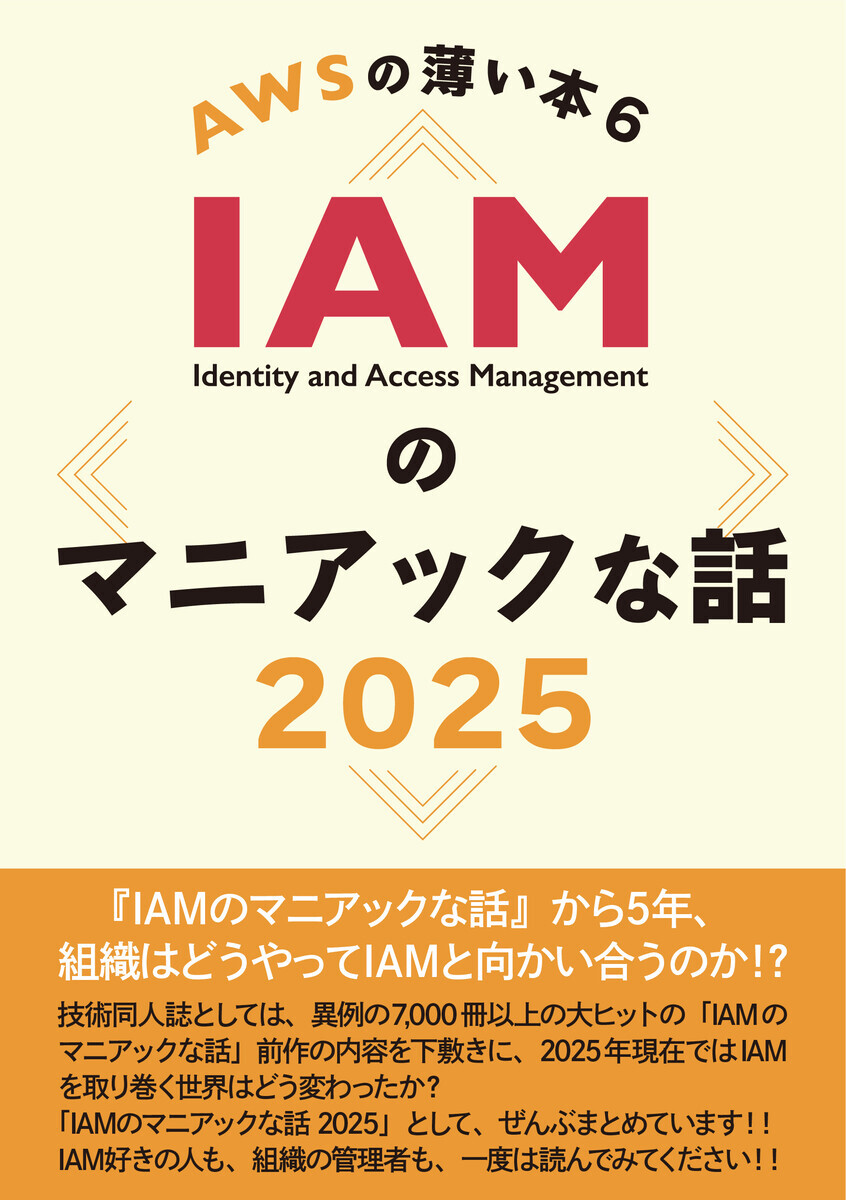

新刊について

今回の新刊については、JAWS Daysのセッション等で書くと宣言していたIAMのマニアックな話2025です。他の勉強会含めて数百人の前で書くと宣言していたので、なんとか期限が間に合って出版できてホッとしております。

各章のテーマ

目次

第1章 IAMの基礎と進化

1.1 AWSアカウントと IAMの関係

1.1.1 AWSアカウントと IAM

1.1.2 AWS Organizationsと AWSアカウント

1.1.3 AWS Organizationsと IAM

1.2 IAMの基本的な4つの機能

1.2.1 IAMユーザー

1.2.2 IAMグループ

1.2.3 IAMロール

1.2.4 IAMポリシー

1.3 2019年~2025年の IAM関連のアップデート

1.3.1 主なアップデートの一覧

1.3.2 IAM関連のアップデートの潮流

1.4 まとめ

第2章 AWS Organizationsと IAM

2.1 AWS Organizations

2.1.1 AWS Organizationsの概要

2.1.2 AWS Organizationsの構成要素

2.1.3 組織単位(OU)と階層構造

2.2 組織ポリシー—承認ポリシーと管理ポリシー

2.2.1 サービスコントロールポリシー(SCP)

2.2.2 リソースコントロールポリシー(RCP)

2.2.3 SCPと RCPのユースケースの違い

2.2.4 タグポリシー

2.3 AWS Organizationsと IAMの関係

2.3.1 IAMの権限に対する SCPの位置づけ

2.3.2 IAMの権限に対する RCPの位置づけ

2.3.3 ポリシーの評価ロジック

2.3.4 IAM Identity Centerとの連携

2.3.5 アカウントをまたいだ IAMロールの利用(クロスアカウントアクセス)

2.3.6 IAM Access Analyzerと Organizations

2.4 まとめ

第3章 AWS IAM Identity Centerと IAM

3.1 IAM Identity Centerの概要

3.1.1 AWS IAM Identity Centerとは何か

3.1.2 IAM Identity Centerと IAMの役割の違い

3.2 構成要素と動作の仕組み

3.2.1 インスタンス

3.2.2 アイデンティティソースの選択肢

3.2.3 許可セット(Permission Set)と IAMロールの関係

3.3 マルチアカウント時代における IAM Identity Centerの必然性と課題

3.3.1 許可セット設計の難しさとスケーラビリティの限界

3.3.2 SCIM連携・外部 IdP統合時の権限割り当て運用の複雑さ

3.3.3 IdPが1組織に1つしか設定できないという制約

3.3.4 管理主体の分散による運用の複雑化

3.4 課題を解決するための設計パターン例

3.5 まとめ

第4章 IAM Access Analyzerと CCoE

4.1 IAM Access Analyzerの基本

4.1.1 IAM Access Analyzerとは

4.1.2 外部アクセスアナライザー

4.1.3 未使用アクセスアナライザー

4.1.4 ポリシー生成

4.1.5 ポリシーチェック

4.1.6 カスタムポリシーチェック

4.2 IAM監査体制と CCoEの役割

4.2.1 組織全体で実現する IAM監査体制と CCoEの役割

4.2.2 IAM監査における代表的なチェックポイントと Access Analyzerの役割

4.2.3 リアルタイム監査の実装と組織

4.3 AIを活用したポリシー提案への夢

4.3.1 なぜ AIが必要なのか ~現状の課題と AI導入の意義~

4.4 まとめ

第5章 AWS Verified Accessと IAM

5.1 AWS Verified Accessの概要

5.2 AWS Verified Accessの構成要素

5.2.1 Verified Accessインスタンス

5.2.2 信頼プロバイダー(Trust Provider)

5.2.3 Verified Accessグループ

5.2.4 Verified Accessエンドポイント

5.2.5 Verified Accessポリシー

5.2.6 Verified Accessのアーキテクチャ構成例

5.3 Verified Accessと IAMの関係

5.3.1 Verified Accessのユースケース

5.3.2 IAMロールと Verified Accessの関係

5.4 ゼロトラスト時代の認証認可のあり方

5.4.1 Verified Accessの役割

5.4.2 デバイス認証

5.5 まとめ

第6章 IAMベストプラクティス集

6.1 IAMベストプラクティスの変遷

6.1.1 削除されたベストプラクティス

6.1.2 追加されたベストプラクティス

6.2 ベストプラクティスに向けての対応事項

6.2.1 長期認証情報から一時的な認証情報への移行

6.2.2 Access Analyzerの活用

6.2.3 多要素認証の位置づけと管理

6.2.4 ガードレール設計

6.2.5 最小権限の実現方法の高度化

6.2.6 マルチアカウント環境のガバナンス強化

6.2.7 権限委任の体系化

6.2.8 自動化とツールの活用

6.3 AWS Well-Architected Frameworkと IAM

6.3.1 ID管理のベストプラクティス

6.3.2 アクセス許可の管理

6.4 まとめ

第7章 長期認証情報から一時的な情報へ、そして動的認可

7.1 IAMユーザーによる長期認証の時代

7.1.1 長期認証情報の特徴と課題

7.2 IDフェデレーションと IAMロールによる一時的な認証への移行

7.2.1 IDフェデレーションと一時的な認証情報の仕組み

7.2.2 一時的な認証情報がもたらす利点

7.3 コンテキストベースの動的認証・認可へ

7.3.1 属性ベースのアクセス制御(ABAC)の導入

7.3.2 コンテキストベースのアクセス制御(CBAC)に向けて

7.3.3 AWS Verified Accessの可能性

7.3.4 AWS IAM Roles Anywhereによる柔軟な認証

7.4 AWS TEAMによる承認ベースの認可設定

7.4.1 従来のスイッチロールの課題

7.4.2 TEAMのアーキテクチャと動作

7.4.3 TEAMの今後

第8章 IAMユーザーゼロへの移行ステップ

8.1 Step 1: 現状分析と移行計画の策定

8.1.1 現状の IAMユーザーの棚卸し

8.1.2 利用パターンの分類と分析

8.1.3 代替手段の選定

8.1.4 移行優先順位の決定

8.1.5 タイムラインの設定

8.2 Step 2: AWS Identity Centerへの移行準備

8.2.1 AWS Identity Centerの初期設定

8.2.2 IDプロバイダーの選定と連携設定

8.2.3 権限セットの設計

8.2.4 グループとロールのマッピング設計

8.2.5 先行ユーザーによる検証

8.3 Step 3: プログラムアクセスの移行

8.3.1 プログラムアクセスの移行戦略

8.4 Step 4: 段階的な移行実施

8.4.1 開発環境での先行実施

8.4.2 パイロットユーザーでの検証

8.4.3 グループ単位での順次移行

8.4.4 並行運用期間の設定

8.4.5 移行完了の確認

8.5 Step 5: IAMユーザーの無効化と削除

8.5.1 アクセスキーの無効化

8.5.2 IAMユーザーのログイン無効化

8.5.3 一定期間の監視

8.5.4 問題がないことの確認

8.5.5 IAMユーザーの完全削除

8.6 緊急時の代替手段の確保

8.6.1 緊急時専用アカウントの設定

8.6.2 クロスアカウントロールの設定

8.6.3 緊急アクセス手段の管理と監査

8.7 まとめ

第9章 まとめと今後のトレンド

9.1 IAMの今後の進化予測

9.1.1 IAM Identity Centerの今後の展開

9.1.2 IAMと AWS Verified Permissionsの連携

9.1.3 AWS Verified Accessとコンテキストベースのアクセス制御

9.1.4 AIによる IAMポリシーの自動最適化

9.2 それでも単一アカウントの世界は残る

9.2.1 進化の裏で残り続ける「昔ながらの IAM」

9.2.2 なぜ「昔ながらの IAM」が残るのか

9.2.3 未来と現実のバランス

9.3 IAM管理者の今後

9.3.1 IAM管理者の役割の変化

9.3.2 今後の IAM管理者に求められるスキル

9.3.3 IAM管理者のキャリアパスと学び

9.4 まとめ

あとがき

著者紹介

既刊一覧

委託本について

当日は、同僚3人が書いた新刊を委託本としても販売しました。前回は、私含めての合同誌として出していたのですが、今回は私抜きの合同誌です。企画から製本まで同僚たちだけで実現していました。なんか成長が見て取れるようで、嬉しい限りです。そのうちに、それぞれが1冊出してみるということにも挑戦してくれることでしょう

「AWS、それぞれの戦い方」 ー認証基盤・ファイアウォール・データ移行との実践記ー

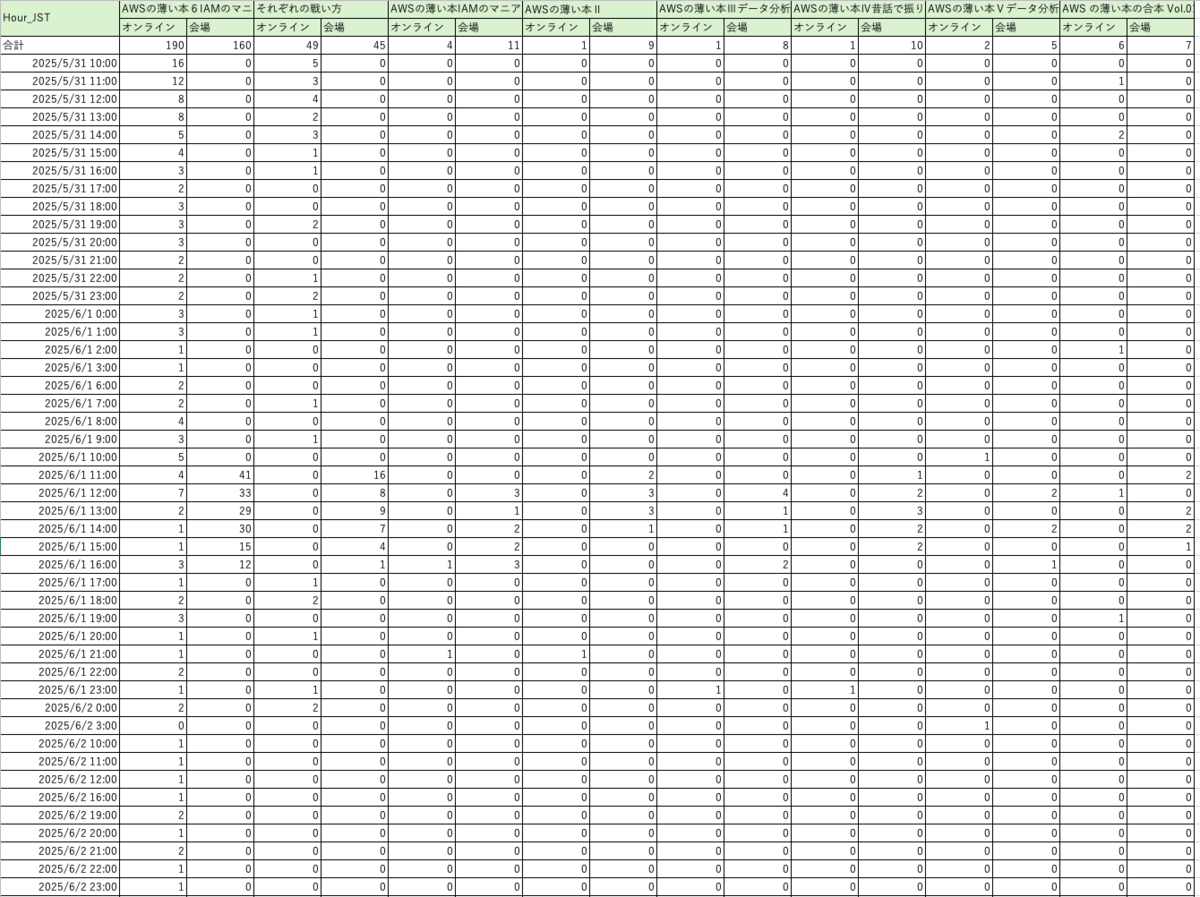

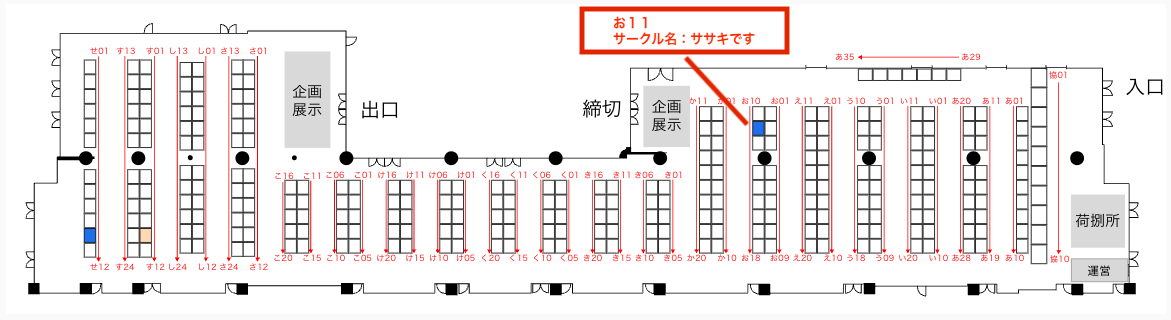

当日のオフライン会場での売れ行きと考察

さて、皆さんお待ちかねの売上報告です。今回は事前告知が不十分だったものの、比較的順調な売れ行きでした。全部で264冊売れて、そのうち208冊は新刊です。ほぼ8割が新刊ですね。委託販売も45冊としっかりと売れていたので、安心しました。既刊の動きをみると、もう流石に大きな動きはないものの全部まとめてなどの購入のされ方もあって、並べることの効果はまだまだありそうです。

今回、新刊1冊+既刊6冊+委託本1冊と合計8冊も並べたこともあって、どれを買ったらいいのか悩んでいる人が結構いました。悩んでいる人には、簡単にそれぞれの本の特徴を案内をしていました。これはこれで、ブース出展の醍醐味ではあります。が、もう少し説明書きを増やした方がいいような気がしました。特にIAM本が2冊になったことで混乱に拍車をかけていました。初代IAM本はポリシーと運用設計の話であり、今回のIAM本2025はIAMの組織運用の話です。それぞれ別の目的の本ですよというのが、展示でしっかり解る必要があったかなと思います。

※簡易集計のために、微妙に数字が間違っています

過去開催回との比較と今後の展開の検討

過去に出展した回の売れ行きと、技術書典全体の来場者数の推移をまとめてみました。新型コロナ前の最後の物理開催回である技術書典7は、1万人近くに人が来場しています。その後に物理開催を再開した14以降は、入場数の制限もあり2千人超の来場者で安定しています。今の自分の技術同人誌のテーマ設定としては、ニッチな部分を深ぼるという方針です。その方針の場合、だいたい会場の5〜8%くらいが興味をもってくれているようです。もちろんテーマによってこの数字は変わると思います。オフライン単体だと、今の冊数くらいが限界だと思うので、次回以降の執筆戦略についても考えていきます。

一方で、オンライン開催が終わった後に別途ブログを書こうと思いますが、オンライン化のトレンドが花開こうとしているように思えます。オフラインの販売数の伸びに対して、オンラインの伸び率がすごく高いです。これは技術書典の会員数が増えて、会場にこれない人がオンラインで購入する。またSNS等の評判を聞いて、当日買わなかった本をオンラインで買う人が増えているのだと思います。これは、主催者の狙い通りだと思います。凄いなぁと思いつつ、それに向けてサークル主としてはどうすべきかも今後考えていく必要があります。

| 時間 | 技術書典7 | 技術書典14 | 技術書典15 | 技術書典17 | 技術書典18 |

|---|---|---|---|---|---|

| 11:00 | 151冊 |

43冊 |

24冊 |

42冊 |

62冊 |

| 12:00 | 94冊 |

37冊 |

23冊 |

43冊 |

55冊 |

| 13:00 | 82冊 |

48冊 |

30冊 |

37冊 |

48冊 |

| 14:00 | 43冊 |

25冊 |

49冊 |

28冊 |

47冊 |

| 15:00 | 45冊 |

22冊 |

26冊 |

28冊 |

24冊 |

| 16:00 | 36冊 |

11冊 |

4冊 |

17冊 |

19冊 |

| 合計 | 451冊 |

186冊 |

156冊 |

195冊 |

264冊 |

| 来場者数 | 9,700人 |

2,100人 |

2,200人 |

2,600人 |

2,800人 |

※集計漏れ等もあり、数字が一致しないところがあります(合計値が正しい)

次回に向けての準備

技術書典への物理出展は、今回で6回目です。わりと手慣れて来ましたが、まだまだ抜け漏れが多いです。今回準備を忘れていた事項を、次回に備えて箇条書きで残しておきます。

- テーブル背後に設置するポスタースタンド(200cm以内)

- 新刊があることを強調して告知する方法

- 商品の選択ガイド

まとめ

今回は、会社の同僚たちだけで新刊を出した&自分も新刊を出せたということで、かなり大成功だったと思います。自分の新刊については、もっと早く書いて早割を活用したかったのですが、そこは無理でした。また、Cursor(AIを活用したエディタ)を始めて導入し、だいぶサポートのされ方もわかってきました。47歳になっても少しづつ成長できているということを信じて、今後とも頑張っていきたいものです。

ということで、新刊『AWSの薄い本6 IAMのマニアックな話 2025』をよろしくお願いします。2025年6月15日まで、技術書典オンラインで物理本+電子版を送料無料で購入できます!!また、BOOTHでも販売中です。

![UHA味覚糖[公式] 2粒で1日に必要な11種類のビタミン配合 食生活の偏りが気になる方 不足しがちなビタミンをバランスよく補給 まとめ買い 通販限定 グミサプリ マルチビタミン 30日分 1袋あたり60粒 1日2粒 ピンクグレープフルーツ味 2袋セット UHA味覚糖[公式] 2粒で1日に必要な11種類のビタミン配合 食生活の偏りが気になる方 不足しがちなビタミンをバランスよく補給 まとめ買い 通販限定 グミサプリ マルチビタミン 30日分 1袋あたり60粒 1日2粒 ピンクグレープフルーツ味 2袋セット](https://m.media-amazon.com/images/I/51AOfv3N-tL._SL500_.jpg)